Publicado originalmente en Revista Común.

Durante estos cinco años, el presidente ha tenido razón en que la conferencia presidencial matutina es la única —y la mejor— forma de contrarrestar a los grandes medios ligados a los poderes de facto, a los partidos del viejo régimen y, en última instancia, a los intereses empresariales que se expresan en sus contenidos. Tienen razón los defensores de la mañanera en advertir sobre el gran poder de los medios que socavaron a otros gobiernos progresistas en América Latina y, por tanto, en la necesidad de una política comunicacional que asegure el vínculo del gobierno con las clases populares. Tiene razón el presidente al criticar a los partidos del viejo régimen y a los que fueron sus intelectuales orgánicos, así como también a las élites incrustadas en todo el aparato de Estado. Tiene razón en llevar a la opinión pública nacional las grandes diferencias políticas entre las fuerzas opositoras y su gobierno, debatiendo abiertamente y sin cortapisas.

No tiene razón el presidente en llevar al extremo su confrontación discursiva y simbólica con la oposición por encima, en muchas ocasiones, de los problemas torales del país. Tampoco en responder repetidamente, y de manera ambigua, con errores o imprecisiones obvias, que les brindan armas a sus adversarios políticos, abriendo el campo de oportunidad para que su discurso sea manipulado y distorsionado. No puede tener razón en negar errores y contradicciones de su gobierno, en vez de reconocerlos de manera madura, objetiva y serena. No tiene razón el presidente en repetir —una y otra vez— el autoelogio con sus altos grados de popularidad o con sus aciertos, cuando es evidente que existen limitaciones, pifias y equivocaciones en su gobierno. Y tampoco en señalar con el dedo flamígero a sus corruptos adversarios y ser totalmente tolerante e indulgente con sus propios colaboradores. No tiene razón el presidente al no haber dictado castigos ejemplares en los casos de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) o a los funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), responsables de la muerte de migrantes, demostrando así que es duro en el discurso contra sus opositores, pero lábil en el disciplinamiento de sus funcionarios.

El presidente no tiene razón en usar la mañanera para señalar a medios independientes críticos de su gobierno, ni puede tener razón en responder a toda crítica como si ésta fuera fruto de la conspiración o de los intereses partidistas o empresariales de sus adversarios. Es cierto, y tienen razón sus defensores, en que sus discursos no han derivado en una política persecutoria de prisión política a quien difiere de su gobierno, pero también es cierto que ha usado de manera injustificada el señalamiento y la condena moral contra sectores de la izquierda radical, de la iglesia progresista y de los defensores de los derechos humanos. No tiene razón en haber llevado tan lejos sus condenas discursivas contra toda crítica a su gobierno.

La política internacional del presidente de la república ha tenido la razón y numerosos aciertos, impensables durante los gobiernos del régimen de la alternancia. Su rol mediador y facilitador en Venezuela, el apoyo al estado palestino, la posición frente a la guerra en Ucrania —similar a la del presidente Lula—, las iniciativas de reagrupamiento en América Latina, el señalamiento a la Organización de los Estados Americanos (OEA) como órgano supeditado a los intereses estadounidenses, su condena a las violaciones a los derechos humanos en el Perú o su política de asilo cuando se gestó el golpe de Estado en Bolivia hablan de una orientación progresista y de un nuevo papel de México en el mundo.

Sin embargo, no tiene razón cuando presenta como un triunfo la política de México frente a Estados Unidos. El conjunto de aciertos de la política internacional por parte de la Cuarta Transformación palidecen ante la evidente derrota que ha sido obligarnos a funcionar como el muro de contención de los migrantes centroamericanos y caribeños. Quizás tiene razón en la prudencia de no atizar una confrontación directa con el vecino del norte, ante su enorme poder y nuestra enorme dependencia económica. Pero no tiene razón el presidente al llevar demasiado lejos un discurso adulador primero con Trump y luego con Biden, abrazando abiertamente muchos de los intereses geopolíticos de Canadá y Estados Unidos, como por ejemplo en sus llamados a detener a China y en su cierre de filas sin matices con el bloque de América del Norte.

Tiene razón el presidente en su política laboral: el aumento al salario mínimo, el fin del outsourcing y el intento de legitimación democrática de los contratos colectivos de trabajo. Cambian las condiciones materiales y organizativas a favor de las y los trabajadores. Tienen razón quienes defienden estos logros ya que, a pesar de que no cambien estructuralmente la relación capital-trabajo, dan un respiro a las clases trabajadoras, modificando la precaria situación que el dogma neoliberal había impuesto. Éste es uno de los elementos más progresistas de este gobierno y debería reconocerse como un cambio significativo con la política de persecución del sindicalismo organizado, de contención absoluta del salario y de condiciones laborales totalmente precarizadas e impuestas durante la fase neoliberal.

Sin embargo, no tienen razón quienes afirman que esto implica una ruptura total con el neoliberalismo. La política monetaria y macroeconómica de la Cuarta Transformación sigue al pie de la letra los mandatos del orden mundial neoliberal. Si bien es cierto que las condiciones de constreñimiento al que está sometido cualquier gobierno progresista en la nueva era del capital explican en buena medida dicha continuidad, el discurso del fin del neoliberalismo contrasta con la realidad.

El neoliberalismo no ha terminado cuando la política presidencial combate a la extrema pobreza, pero no a la extrema riqueza. La ausencia de una reforma tributaria que permita una verdadera política redistributiva habla de un límite autoimpuesto para no lastimar la relación de la Cuarta Transformación con la élite empresarial. Si bien es posible que el presidente tenga razón en no tratar de confrontar a los poderes económicos —el puñado de familias que concentran el capital en México— para evitar que puedan boicotear su gobierno, lo cierto es que los grandes inversores nacionales o extranjeros no ven diferencias para reproducir sus ganancias entre los gobiernos neoliberales y la Cuarta Transformación.

El presidente y su gobierno han tenido la razón en su intento por asegurar cierto control estatal sobre el mercado de energía al confrontar a las corporaciones energéticas españolas y estadounidenses. Tienen razón geopolítica y de seguridad nacional al buscar la soberanía energética. Han tenido razón también en tratar de obligar a las grandes empresas a restablecer su pago de impuestos, que fueron condonados bajo el dogma más burdo del neoliberalismo. La Cuarta Transformación tiene razón al imponer nuevas condiciones de mercado y regulación a la industria alimentaria y farmacéutica —incluso aunque sean débiles formas de control estatal—. No tiene razón cuando contradictoriamente con esta política de regulación y contención corporativa legitima a otros capitales y “empresarios honestos” —como él los llama— haciendo evidente su proximidad con Slim, Banorte y otras facciones empresariales. No tiene razón —por más que busque no confrontarse y avanzar en su regulación— al legitimar discursivamente el capital minero, que es uno de los más depredadores en México y con más condiciones de explotación e impactos ambientales. Esa política pragmática y ambivalente, tanto discursiva como materialmente, frente al gran capital termina, por supuesto, beneficiando a los más ricos de este país.

Tiene razón la Cuarta Transformación en decretar la prohibición del maíz transgénico, evitando así la sustitución de la diversidad genética por un sólo tipo controlado por la industria trasnacional de semillas; tiene razón al decretar el fin del uso del glifosato, uno de los agrotóxicos más dañinos para los polinizadores y la biodiversidad. Tiene razón además en la prohibición del fracking por sus graves impactos ambientales. Acierta de igual forma en la Ley Minera que originalmente les quitaba a los grandes inversores el control absoluto de tierras y aguas que les dieron los gobiernos neoliberales; tiene razón al ser una ley que en materia de derechos de los pueblos y de protección ambiental es quizá la más avanzada legislación que la Cuarta Transformación haya presentado en el congreso.

Pero no tiene razón el presidente en minimizar el cambio climático, señalándolo sólo como un problema de emisiones de los países con mayor riqueza económica, evadiendo alertar y politizar sobre la catástrofe climática que ya está en marcha. Desde luego, no tiene razón al menospreciar la enorme huella ecológica mexicana que ya rebasa el consumo sostenible de bienes naturales, y tampoco al ocultar los graves desastres petroleros de su gobierno, subestimando los impactos de la producción de carbono de Pemex y fortaleciendo un discurso nacionalista para su rescate. No tienen razón la presidencia y los legisladores de Morena al conceder tan fácilmente a los grupos mineros y sus cabilderos la eliminación de las regulaciones más importantes presentadas en el texto original de la Ley Minera, que fue cercenada y relativamente inutilizada.

Tuvo toda la razón el presidente al cancelar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México —aunque lo hizo por razones extrambientales— deteniendo el grave deterioro de la cuenca de Texcoco, frenando su urbanización, impulsado la restauración de los cuerpos de aguas y humedales que permiten el regreso de miles de aves migratorias y, en especial, protegiendo las economías campesinas de los pequeños productores de maíz, avena, cebada y hortalizas que tratan de sobrevivir en ese territorio. No tiene razón al tomar una decisión de tal magnitud —de enormes costos políticos y económicos— y, al mismo tiempo, impulsar proyectos de industrialización y megainfraestructura en el sureste mexicano que erosionarán aún más las economías campesinas y comunitarias dirigiéndolas hacia su proletarización, especialmente el Corredor Transístmico y el Tren Maya.

Tienen razón quienes defienden el Tren Maya en que la apertura deforestadora de la línea ferroviaria es un impacto que puede mitigarse. Tienen razón en que los ferrocarriles emiten menos emisiones de gases efecto invernadero y, por tanto, se vuelve más sustentable ese modo de transporte, en que el esfuerzo estatal de protección de la biodiversidad y de los vestigios arqueológicos en la construcción tiene recursos y esfuerzos sin precedentes. Tienen razón en que la conexión peninsular permitirá la aceleración del mercado regional, y, en especial, la afluencia del turismo en una zona ávida de oportunidades de empleo y alternativas económicas.

No tienen razón ni el presidente ni los defensores del Tren Maya al ocultar o subestimar que los ecosistemas que serán interconectados ya tienen hoy profundos impactos ambientales por el turismo, que se agravarán con su crecimiento. No tienen razón al evadir que la conexión férrea puede terminar beneficiando al gran capital turístico internacional, entregándole los litorales, tal y como ya sucedió en Cancún, Tulum o Playa del Carmen. No tienen razón en minimizar los graves impactos que tendrán la aceleración de la urbanización y la especulación de la tierra, en medio de debilitadas economías campesinas de la península y abriendo aún más el control territorial corporativo; ni en ocultar que el tren puede significar la profundización del extractivismo forestal y del monocultivo, fenómenos casi incontrolables que ya vive la región. No tienen razón en evadir la discusión de que los ecosistemas locales y regional no podrán soportar a millones de turistas, sus desechos y sus necesidades energéticas y de consumo que, actualmente, están al borde de causar daños irreversibles. No tienen razón al ignorar la crítica al llamado “desarrollo”.

Le asiste la razón al presidente cuando evalúa como inédita la respuesta de su gobierno ante el crimen de Estado de Ayotzinapa. Es cierto que, de no ser por su gobierno, no se hubieran dado las órdenes que le permitieron al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) avanzar y profundizar en sus investigaciones que han develado la participación del Estado en la desaparición de los 43 estudiantes, con lo que nos han acercado más a la verdad. Tiene la razón él y su subsecretario Alejandro Encinas en hacer central y una cuestión de Estado las desapariciones de Ayotzinapa. El presidente ha tenido razón, sensibilidad y visión al establecer directamente la interlocución con los padres de los desaparecidos, mostrándose como un mandatario que brinda prioridad a uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos, corrupción y contrainsurgencia en México.

No tiene razón el presidente, de manera contradictoria a su actitud con Ayotzinapa, en no abrir interlocución directa con las madres buscadoras de otras y otros desaparecidos; no puede tener razón al desdeñar los asesinatos de periodistas, al no darle la misma importancia a los feminicidios y al guardar silencio sobre los asesinatos de defensores ambientales en todo el país. No tiene razón al contradecirse de manera tan burda, defendiendo al ejército en el espionaje hecho a activistas y hasta a funcionarios de su propio gobierno. No tiene razón en dar su respaldo total y sin ningún matiz a una fiscalía que ha retirado órdenes de aprehensión contra militares involucrados en las desapariciones de los normalistas. Tampoco al cerrar filas del lado del ejército, contradiciendo incluso al GIEI, cuando los militares representan un poder que oculta información, que entorpece investigaciones y que es un actor directamente involucrado en las desapariciones. En Ayotzinapa no tiene razón el presidente al avanzar en la verdad, pero mantener en suspenso la justicia.

Tiene razón el presidente en que tendencialmente las cifras muestran una lenta y pequeña pero alentadora disminución de la tasa de homicidios en el país. Es posible que la estrategia de seguridad —basada en mayor coordinación y centralización de las fuerzas del orden, investigación financiera del lavado de dinero y hasta el funcionamiento de la guardia nacional— esté dando resultados. No puede tener razón en declarar que el país se encuentra en paz, cuando en numerosos lugares se vive un verdadero estado de terror: el crecimiento del narcotráfico y su violencia comienzan a parecer incontenibles, y numerosas regiones han perdido —y así hay que decirlo— la gobernabilidad estatal que ha caído en manos del crimen organizado. Los autoelogios sobre los avances en la disminución de cifras de otros delitos, ante el desastre que vive el país, rayan en lo ofensivo. En ocasiones, su prioridad se concentra en aparentar el éxito de su gobierno en materia de seguridad, en vez de reconocer sus propios límites y mostrar empatía y apoyo a las víctimas del horror que desató el neoliberalismo y el calderonismo con su guerra contra el narcotráfico.

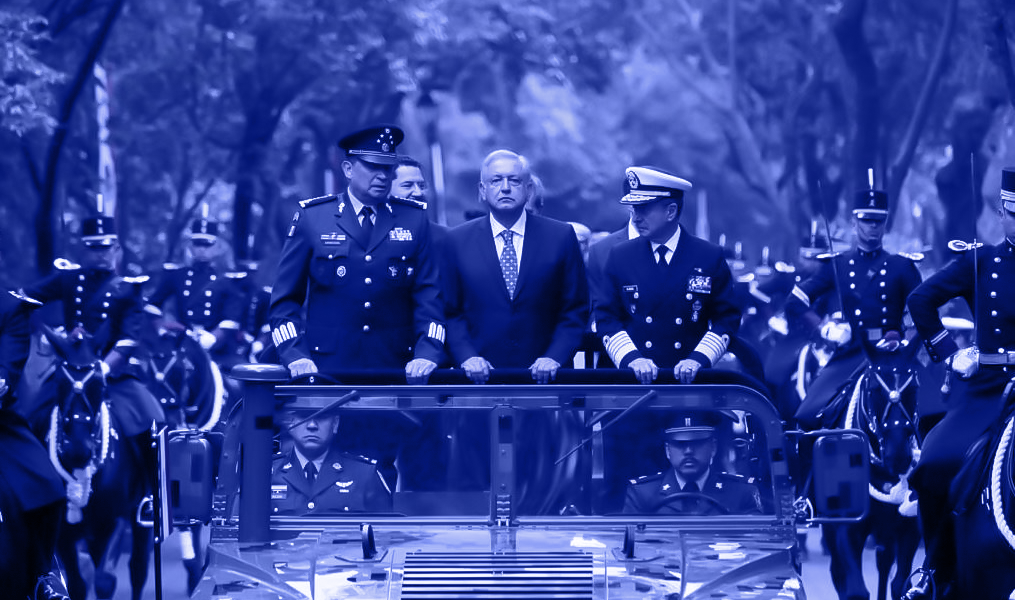

La Cuarta Transformación y el presidente tienen razón al repetir que el país que se le entregó a esta administración estaba al borde del colapso. La lógica desatada del libre mercado sumada con la expansión capitalista corporativa criminal y empresarial creó una situación de emergencia en prácticamente toda la república. La penetración del narcotráfico, los gobiernos de rapiña y la vinculación de los intereses del gran capital al Estado neoliberal aceleraron un proceso de descomposición estatal orientado hacia la máxima ganancia y el pillaje. Por eso, es quizá posible —y sólo quizás— que el presidente tenga razón al no encontrar otra forma de mantener la gobernabilidad del país si no es sólo a través de la militarización. Le asiste la razón al cuestionar a quienes reivindican una hipotética estrategia de seguridad dirigida por civiles, como si García Luna no hubiera existido, y como si los fiscales autónomos no se hubieran corrompido igual que en el viejo régimen.

De ninguna manera tiene razón al presentar al ejército mexicano como incorruptible y como ejército del pueblo. Es una institución que, en las últimas cuatro décadas, se dedicó a tareas de contrainsurgencia contra todos los movimientos sociales radicales; ha cometido graves violaciones a los derechos humanos, desapariciones, torturas y asesinatos: además permanece impune. Es un ejército que no ha sido reformado, ni castigado por las masacres recientes realizadas “en democracia”; también, como hace evidente el caso Ayotzinapa, está infiltrado y capturado por el crimen organizado o, mejor aún, es en ocasiones la jefatura misma de los grupos criminales. Si bien la realpolitik obliga a no confrontar al peligroso poder militar y no azuzarlo en contra de la Cuarta Transformación, no se tiene la razón al ir demasiado lejos con un discurso nacionalista y militarista que legitima el creciente poder militar; no tiene razón el presidente ya que, cuando él se vaya, los militares tendrán enormes parcelas de control, recursos y poder con los que harán dependiente al Estado mexicano de la estructura y funcionamiento militar. El peligro de un estado militarizado en el futuro es uno de los legados más contradictorios en el que el presidente no puede tener razón.

Le asiste la razón al presidente al reivindicar la participación y movilización popular como parte del ejercicio de gobierno, defender la democracia directa (el referéndum, el plebiscito y la consulta popular) como parte de la democracia misma. Pero no tiene razón al haber impulsado consultas sin rigor organizativo ni metodológico y, peor aún, sin que sus resultados tengan consecuencias vinculatorias en la acción de gobierno —como la fallida y confusa consulta del juicio a los expresidentes—. No tiene razón en usar la consulta a modo para legitimar decisiones que en realidad él ya había tomado —como la continuidad del Proyecto Integral Morelos o la construcción del Tren Maya— desprestigiando y debilitando los mecanismos de participación popular.

No tiene razón el presidente al haber presentado una reforma constitucional que orbitaba alrededor de los partidos políticos, sin proponer o abrir espacios de organización, participación y poder popular —como sí lo hicieron otros gobiernos progresistas latinoamericanos—.

No tienen razón el presidente ni los legisladores de su partido al no presentar al congreso —al menos hasta ahora— la reforma en materia de derechos y cultura indígena, derivada en buena medida de los acuerdos de San Andrés, fruto del diálogo entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. No tiene razón en no hacer crucial el debate de esa ley que reactivaría la atención y horizonte sobre la autonomía indígena y, por tanto, sobre otras formas de poder, autogobierno y organización de las clases subalternas y los pueblos indígenas. Escasa razón asiste al presidente en haber hecho la columna vertebral de su gobierno la disputa con la derecha y no la organización y el gobierno desde abajo.

De razones sobre el presidente no puede discutirse con las derechas, cerradas por completo a toda razón. Del otro lado, las izquierdas progresistas corren peligro al darle siempre la razón al mandatario, supuestamente justificada esa actitud por la confrontación con la derecha. En otros momentos y coordenadas históricas, la ausencia de crítica al interior de los gobiernos y fuerzas de izquierda ha terminado en tragedia. Las izquierdas radicales también corren peligro cuando niegan toda razón al presidente, cegándose así ante la razón que le reconocen al presidente las clases subalternas. El peligro en ese caso es el absoluto aislamiento, e incluso la disolución de toda política radical.

La necesidad de un debate razonado —y razonable— sobre la Cuarta Transformación no deriva de la exquisitez analítica, ni de encontrar una imposible posición neutral. Tampoco para aplaudirle o condenarlo. Es urgente para la acción política, en medio del ascenso de las derechas y los neofascismos en todo el orbe; para actuar en un mundo dominado por el gran capital que ha desatado ya todos sus demonios; es necesario para responder ante el colapso climático y del sistema tierra, que muchos aún no logran entender y que ya ha comenzado.

Después de cinco años de gobierno, es necesario discutir, con seriedad, sobre la razón y el presidente.